Werte Besucherin, werter Besucher

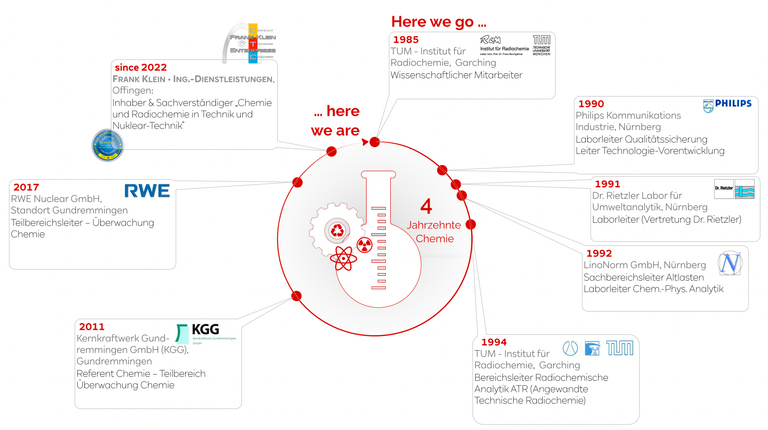

Nachfolgend finden Sie einen kurzen Überblick über die letzten vier Karten meiner Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Erfahrungen in meinem Beruf.

Bleiben Sie interessiert ...

1985 ...

Nach meinem Studienabschluss begann ich am Institut für Radiochemie der TU München in Garching (RCM) zu arbeiten. Schwerpunkte meiner Tätigkeit waren: • Migration von Neptunium (Np-237) in Salzstöcken • Chemie der Actiniden und Umgang mit offener Radioaktivität • Offene α-, β- und γ-Emitter sowie Spektroskopie — das waren meine täglichen Arbeitswerkzeuge. Das übergeordnete Ziel all dieser Arbeiten war es, Antworten auf die Endlagerfrage zu finden, auch für hochradioaktive, wärmeerzeugende Abfälle aus der Wiederaufarbeitung (WAK).

In Mol (Belgien) wurde zeitgleich die Pilotanlage PAMELA zur Verglasung hochradioaktiver Abfälle aus dem Plutonium- und Uran-Recycling ( PUREX-Prozess) in Betrieb genommen. Ich untersuchte Aerosolproben aus dieser Anlage mittels Rasterelektronenmikroskopie.

Im Bereich der analytischen SEM-EDX-Technik wurde ich Spezialist und später Leiter der Oberflächenanalytik: hochradioaktive Substanzen (bis in den Curie-Bereich) und Strukturen im Mikrometerbereich wurden chemisch und strukturell beschrieben (u.a. Epsilon-Phasen, CRUD, Verglasungsrückstände, isotopenreine Spaltprodukte).

- 1991 - 1994

Nach sechs Jahren in der Radiochemie wechselte ich zu Philips Kommunikations-Industrie AG (PKI), wo ich als Laborleiter in der Qualitätssicherung tätig war. Meine Aufgaben umfassten die Überwachung der Fertigungsprozesse sowie den Bereich Umweltschutz. Insbesondere kontrollierte ich galvanotechnische Prozesse — entscheidend für die Leiterplattenfertigung — und auditierte externe Zulieferer. Diese Tätigkeit übte ich zunächst in Nürnberg aus.

Anschließend wechselte ich zu LinoNorm in Nürnberg. Das Unternehmen wollte in den Bereich Altlasten- und Gebäudesanierung einsteigen. Aufgrund meiner umfassenden Erfahrung in der Elektronenmikroskopie konnte ich beim Aufbau des Labors maßgeblich mitwirken. In dieser Zeit baute ich das chemische Analyselabor für Altlasten und Gebäudeschadstoffe auf und übernahm zusätzlich die Aufgabe des Strahlenschutzbeauftragten für die LinoNorm GmbH. Das neue Labor wurde durch mich erfolgreich in Betrieb genommen.

- 1994 - 2010

Obwohl die konventionelle Analytik sehr spannend war, zog es mich zurück in die Radiochemie und an das Institut in Garching — die Herausforderungen der Kerntechnik waren einfach faszinierender. Zudem konnte ich meine in der Industrie gewonnenen Erfahrungen in die radiochemische Laborarbeit einbringen. Das Labor öffnete sich nun verstärkt in den Bereich der Dienstleidtung für industrielle Aufträge. In dieser Zeit entwickelte ich neue, hochsensitive Analysenmethoden für Radionuklide, die mit Gamma-Spektrometrie nicht erfasst werden konnten. Diese Methoden gingen erfolgreich in den Laboralltag über und kamen u.a. in Kooperation mit TÜV SÜD und der NAGRA (Schweiz) zum Einsatz.

2003 startete ein F&E-Projekt zur Konditionierung von Brennstoffen aus den in Deutschland betriebenen SUR-100-Ausbildungsreaktoren. Ziel war die Entsorgung von auf 20 % angereichertem Kernbrennstoff. Das von mir entwickelte Verfahren wurde erfolgreich angewendet — u.a. auch für Brennstoffe aus dem AKR-Ausbildungsreaktor der TU Dresden (veröffentlicht in atw 04-2009).

2010 wurde das Projekt mit der erfolgreichen Konditionierung des Reaktorkerns des AGN-201-P-Ausbildungsreaktors des Paul Scherrer Instituts (PSI, Schweiz) abgeschlossen (siehe Abschlussbericht BMBF-Projekt).

Darüber hinaus untersuchte ich von 2008 bis 2010 CRUD-Ablagerungen auf Brennstäben von Siedewasserreaktoren (BWR). Ziel war es, die radiologische Situation während des Anlagenbetriebs und bei Revisionsstillständen deutlich zu verbessern.

- 2011 - 2021

Im Jahr 2011 begann ich meine Tätigkeit in der Kraftwerkschemie am Kernkraftwerk Gundremmingen. Bis 2017 war eine meiner Hauptaufgaben die kontinuierliche Verbesserung der radiologischen Situation an diesem Siedewasserreaktor-Doppelblock. Die chemischen und radiochemischen Parameter wurden während des Leistungsbetriebs permanent überwacht und optimiert. Die Ergebnisse der CRUD-Untersuchungen konnten erfolgreich umgesetzt werden. Während der routinemäßigen Wartungsstillstände bestätigte sich der Erfolg dieser Verbesserungen.

Es konnten erhebliche positive Effekte auf die gesamte radiologische Situation im Wasser-Dampf-Kreislauf erreicht werden. Die erzielten Erfolge wurden 2017 und 2018 in Fachpublikationen veröffentlicht.

Zusätzlich war ich von 2013 bis 2016 verantwortlich für die Untersuchung von Möglichkeiten zur chemischen Dekontamination der Wasser-Dampf-Kreisläufe im Kraftwerk (Konzeptstudie zur „Full System Decontamination“, FSD). Im Rahmen dieser Studie entstanden zwei Bachelor- und eine Masterarbeit.

Diese Untersuchungen bildeten die Grundlage für folgende Dekontaminationsmaßnahmen im Primärsystem der Reaktorblöcke nach Ende des Leistungsbetriebs (ab 2022).

Im Jahr 2017 wurde mir die Leitung der Überwachung Chemie angeboten, welches ich gerne annahm. Unter meiner Leitung wurden unter anderem umfangreiche Untersuchungen an der elektrochemischen Dekontaminationsanlage durchgeführt. Die Dekontaminationsanlage befand sich im Technologiezentrum Gundremmingen. Zwischen 2019 und 2021 wurde der gesamte chemische Prozess überprüft. Die Ergebnisse zeigten Maßnahmen auf, die den gesamten Prozess erheblich verbessern konnten. Eine Umsetzung dieser Maßnahmen ermöglichte außerdem eine verbesserte Entsorgung der Sekundärabfälle. Die Sekundärabfälle fielen über die Neutralisationsprodukte an, die durch aggressive Säuren und gelöste Stahlkomponenten wie Eisen, Chrom und Nickel entstehen.

Mit der endgültigen Stilllegung des Kernkraftwerks Gundremmingen im Jahr 2021 hatte ich die Gelegenheit, in den Ruhestand zu gehen.

- seit 2022

Aus meinem Ruhestand wurde eine Ideenschmiede!

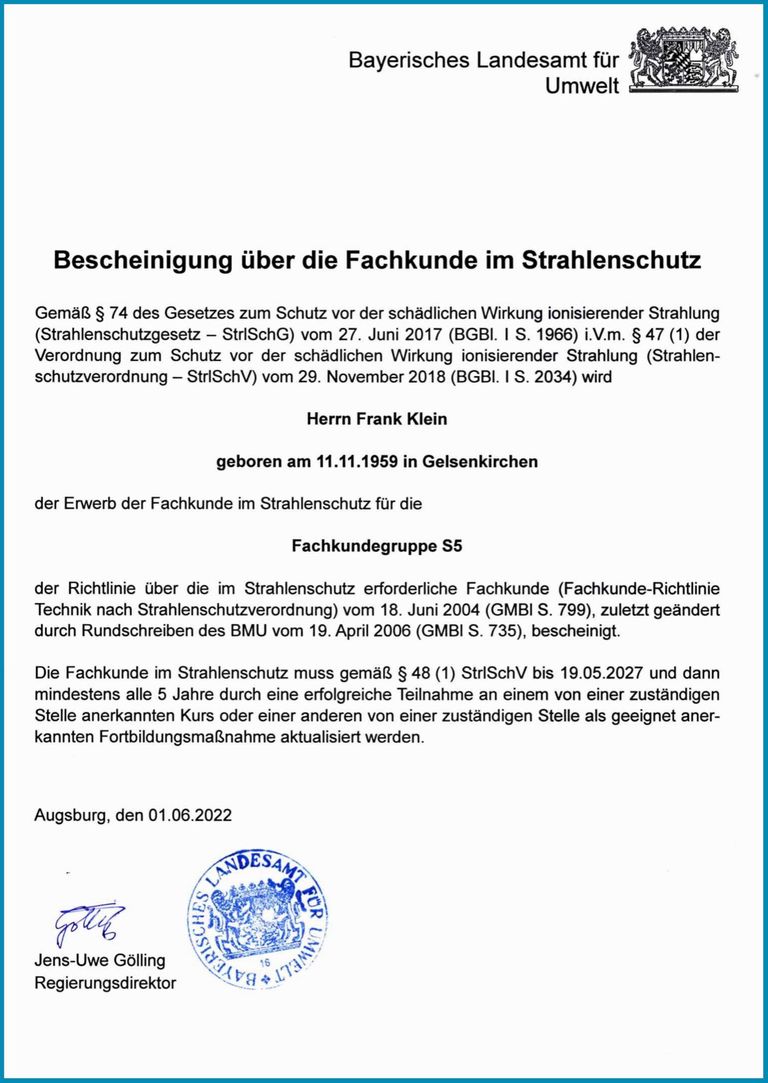

Seit Anfang 2022 bin ich selbstständig und arbeite als freiberuflicher Sachverständiger. Noch im gleichen Jahr nahm ich an einem Studienprogramm am Europäischen Institut für Berufliche Bildung teil und erhielt die Zertifizierung als Experte für Chemie und Radiochemie in der Ingenieur- und Kerntechnik.

Seitdem konnte ich praktische und aktuelle Erfahrungen sammeln:

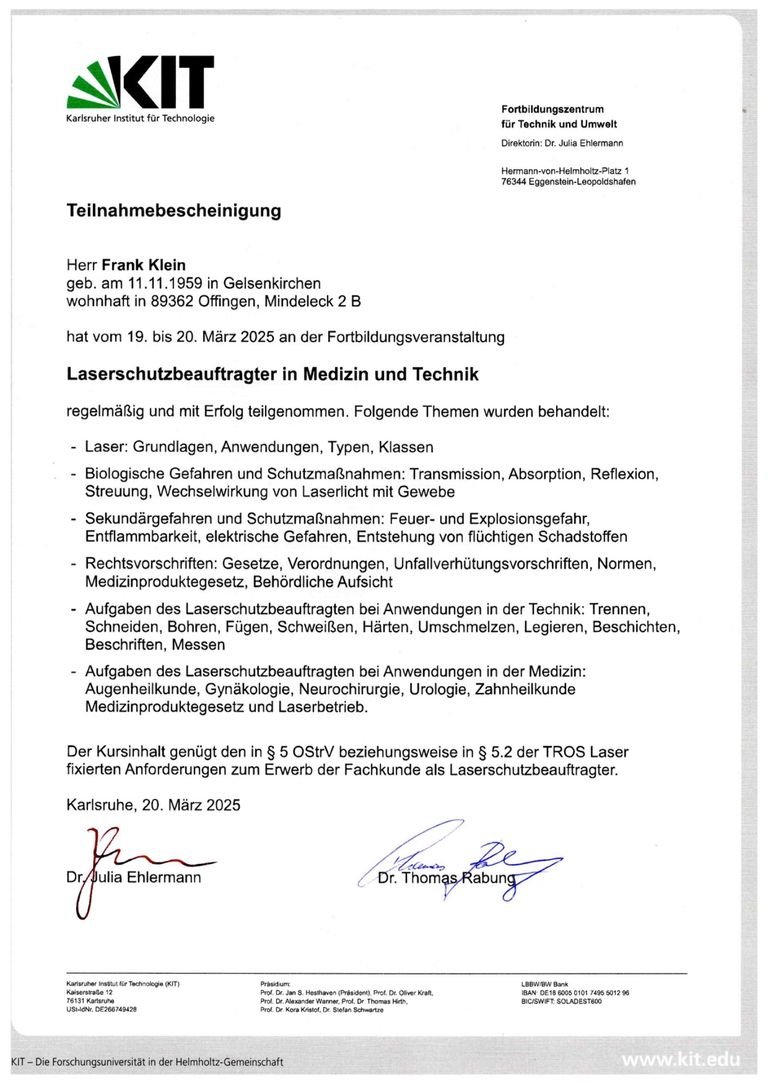

So wurden beispielsweise 2023 mehrere Laserablations-Tests an verschiedenen Probenmaterialien aus tatsächlich kontaminierten nuklearen Komponenten durchgeführt – Kontaminationen, die sich über mehrere Jahrzehnte im Kraftwerksbetrieb aufgebaut hatten. Dabei wurden die Dekontaminationsfaktoren für verschiedene Nuklide bestimmt. Die Laserablation erweist sich dabei als sehr vorteilhafte Alternative zu klassischen Dekontaminationsverfahren wie abrasiven Methoden oder elektrochemischer Dekontamination (Elektropolieren).

Ein aktueller Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf neuen und kostengünstigeren Methoden der Oberflächendekontamination, um die Rückbaukosten zu senken. Darüber hinaus bildet meine Erfahrung aus über 4 Jahrzehnten beruflicher Tätigkeit die Grundlage für meine Seminaraktivitäten — von Radioaktivitätsaufbau bis Vergleich von Dekontverfahren unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten (KIT-FTU-Kooperation.

Ich helfe Ihnen gerne — fragen Sie mich einfach!

Frank Klein

… zu Ihrer Info: in dieser Homepage werden keine Cookies gesetzt und Userdaten verfolgt

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.